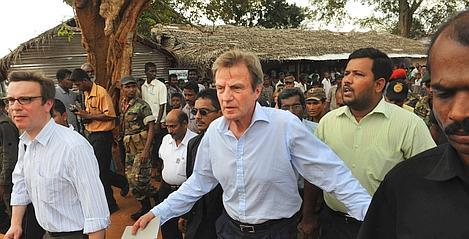

Sri lanka mercredi 29 avril 2009

Les Tigres, de la guérilla la plus sophistiquée à un quarteron reclus dans la jungle

Caroline Stevan

Traquée par l'armée, la rébellion tamoule serait en train de vivre ses derniers jours. Origine et caractéristiques

On ne leur donne que quelques jours, quelques semaines tout au plus. Acculés par l'armée sri lankaise, les Tigres tamouls seraient en train de rendre leur dernier souffle. Rappel des caractéristiques de cette guérilla longtemps présentée comme la plus féroce et la mieux organisée du monde.

Les prémices du combat

Considérée comme mieux éduquée et plus anglophone que la communauté cinghalaise, la minorité tamoule de Ceylan (15% de la population) a été largement favorisée par l'occupant britannique. A l'indépendance de l'île en 1948, les Cinghalais reprennent les commandes de l'Etat et commencent à brimer l'élite déclassée. En 1956, le cinghalais est reconnu comme l'unique langue du pays; c'est le début de la lutte. Les attaques anti-tamoules alimentent les rangs de la rébellion. Parmi la jeune génération de combattants émerge Velupillai Prabhakaran. Agé de 22 ans en 1976, il fonde les Nouveaux tigres tamouls, qui deviendront en 1976 les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE). D'obédience marxiste, le groupe vise avant tout l'indépendance de la zone tamoule, située au nord de l'île.

Les méthodes

Les Tigres commencent par de petites attaques ciblées, de postes de police notamment, avant de pratiquer les éliminations politiques à grande échelle. En 1975, le maire de Jaffna est assassiné. Suivront de nombreux élus, quelques ministres, le chef du gouvernement indien Rajiv Gandhi en 1991 et le président sri lankais Ranasinghe Premadasa en 1993. Les autres mouvements tamouls sont éliminés avec autant de méthode. La guérilla remet la pratique kamikaze à la mode, notamment en utilisant des femmes. «Avec plus de 450 attentats-suicides en un quart de siècle, on peut dire qu'ils ont industrialisé cette technique», relève Olivier Guillard, directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), à Paris. A cela s'ajoute un arsenal plus conventionnel: les Tigres sont la seule rébellion du monde à posséder leur flotte et quelques avions. «Il y a trois ans encore, cette guérilla était la plus opérationnelle et la mieux entraînée de la planète», note Olivier Guillard. Les troupes, ainsi, sont scindées en plusieurs corps, des Black Tigers, qui commettent les attentats-suicides, aux Sea Tigers, qui commandent les bateaux.

«Au-delà de la sophistication de leurs explosifs ou de la précision de leurs tireurs d'élite, on peut noter l'immense cruauté de leurs méthodes, souligne de son côté Jean-Vincent Brisset, expert militaire, également chercheur à l'IRIS. On leur prête notamment la pratique du «barbecue tamoul», soit un Cinghalais mis entre deux pneus à qui l'on boute le feu.» Les Tigres, en outre, sont réputés pour porter toujours sur eux une capsule de cyanure, à avaler en cas de capture. «Le sens de l'héroïsme et du sacrifice est très présent dans la culture tamoule. Velupillai Prabhakaran les a poussés à l'extrême», analyse Eric Meyer, vice-président de l'Inalco (Institut parisien des langues orientales) et spécialiste du Sri Lanka.

Structure de l'organisation

Velupillai Prabhakaran reste le leader incontesté. Le mouvement entier tourne autour de lui. On le dit mégalomane, exclusif et mortifère. Outre les cadres du mouvement, les LTTE sont composés de nombreux soldats, souvent recrutés en exerçant une certaine coercition parmi la population tamoule. «Dans les territoires contrôlés par les Tigres, chaque famille a plus ou moins l'obligation de sacrifier un membre à l'organisation, souvent un enfant», note Alan Keenan, analyste à Colombo pour International Crisis Group. Nombre de mineurs ont été enrôlés dans la guérilla. La rumeur veut que beaucoup d'orphelins aient été «pris» après le tsunami de décembre 2004. «Les Tigres ont fondé des orphelinats après le raz-de-marée. Ces foyers ont pu être des lieux d'embrigadement, tout comme les écoles, mais ce n'est pas une politique systématique», tempère Eric Meyer. Les LTTE ont créé une sorte de petit Etat dans les territoires qu'ils contrôlent, avec leur police, leur système légal ou encore leurs impôts.

Le financement

Les LTTE sont largement abreuvés par la diaspora, là encore de façon plus ou moins volontaire; une taxe mensuelle est prélevée chez les Tamouls de l'étranger. L'autre source de financement est d'origine criminelle, trafic d'armes et racket en tête.

Les soutiens

La diaspora, donc, joue un rôle énorme, tant en termes financiers que pour mobiliser l'opinion publique internationale. Des manifestations de soutien à la cause tamoule sont régulièrement organisées. Tyrannisée par les Tigres, la population tamoule du Sri Lanka semble continuer à les soutenir, ouvertement au moins. «Ils n'ont guère d'autre choix, dans leur esprit, ce sont les LTTE ou le gouvernement! Ayant éliminé tous leurs rivaux, les Tigres sont les seuls à défendre la cause tamoule», argue Alan Keenan. Les LTTE, encore, ont bénéficié d'un appui indien, dans les années 1980 notamment. Beaucoup de cadres du mouvement se sont exilés un temps dans le Tamil Nadu tout proche. La signature d'un accord entre New Delhi et Colombo en 1987, pour mettre un terme au séparatisme, a rompu les relations. L'Inde a déployé ses troupes au Sri Lanka, contre les Tigres.

La débâcle

Bombardés sans relâche par l'armée sri lankaise, les Tigres sont actuellement cantonnés à une zone de 10 km², dans le nord-est de l'île. «Une série d'erreurs stratégiques ont mené l'organisation à cette impasse militaire: le classement dans la liste noire des organisations terroristes (2006), qui a fait que l'on s'est intéressé de près au financement des LTTE, l'assassinat de Rajiv Gandhi, qui a amputé le mouvement du soutien indien, la surveillance des côtes relachée…», énumère Eric Meyer. «Le départ de Karuna, numéro deux des Tigres qui a rejoint le gouvernement en 2004, a entraîné la désertion de nombreux cadres. Cela a été le début de la fin», avance de son côté Eleonor Pavey, spécialiste du Sri Lanka, à Genève. Enfin, un nouveau gouvernement a été mis en place à Colombo, avec la volonté d'en découdre. Les moyens octroyés à l'armée ont été multipliés depuis 2005. Estimés entre 5000 et 10?000 membres il y a encore peu, les Tigres ne seraient plus que 300 à 500 selon le gouvernement, 1500 à 2000 selon des observateurs.

L'avenir

Velupillai Prabhakaran aurait demandé à ses gardes de l'abattre en dernier recours. Il aurait également désigné un dauphin, Kumaran Pathmanathan, fournisseur d'armes surnommé KP, naviguant entre la Thaïlande, la Malaisie et l'Europe. L'armée viendra vraisemblablement à bout des Tigres. Mais si la «solution» reste uniquement militaire, la question tamoule risque bien de ressurgir, de la jungle ou de l'étranger.

(True Story of LTTE from Journal Le temps le 29.04.2009) |